今年我们迎来了第46个植树节,植树造林历来是中华民族的优良传统。植树既是履行法定义务,也是建设美丽中国、推进生态文明建设、改善民生福祉的具体行动。植树节是为了保护倡导人民种植树木,鼓励人民爱护树木,提醒人民重视树木。树木对于人类的生存,对于地球的生态环境,都起着非常重要的作用。

今日特别推荐敦煌壁画中的花树形象,道法自然,生生不息。

敦煌壁画中描绘了许多花树形象,在其逐渐本土化的过程中,树在壁画中的功能产生了由佛陀身份标识到分割画面及装饰壁画的变化。通过对花树在不同时期的不同形态及特征进行梳理,可以了解花树的嬗变过程以及宗教流派等因素对花树产生的深刻影响。【信息的使者】

这里所说的“花树”指的是敦煌壁画中花状树木的艺术形象,但不包括比较抽象的图案纹饰。它们在敦煌壁画中体现着佛国世界的诸多信息。佛与花树关系极为紧密。佛教典籍中记载,释迦牟尼降生于无忧树下,得道于菩提树下,涅槃于娑罗树下,传道于七叶树下。

敦煌壁画中的花树既有传统绘画中常见的花树形象,也有从印度传入的花树形象。如银杏、芒果就属于佛教中的圣树,这些花树形态又与起源于古印度的佛教信仰紧密相连。

下面我们欣赏敦煌壁画中主要的几种花树。

莲花状树

敦煌莫高窟第428窟北周时期壁画以及第329窟初唐时期的《化生童子》《供养人及车马》等壁画中有莲花状花树。柳树

图为盛唐第217窟壁画上的柳树

敦煌莫高窟第285窟南壁西魏的《五百强盗》、第420窟隋代的《法华经变·群鸟听法》、第301窟《萨埵太子本生图》等壁画中可以见到柳树的造型。

丛竹

敦煌莫高窟第285窟南壁西魏的《五百强盗》、第231窟中唐的《报恩经变》、第9窟盛唐的《得度图》、第61窟五代的《维摩诘经变》、第217窟南壁盛唐的《法华经变》《观无量寿经变》等壁画中均绘有不同形态的竹子。敦煌莫高窟第285窟西魏的《佛度水牛》、榆林窟第3窟西夏的《文殊经变》、榆林窟第25窟北壁中唐的《老人入墓图》等壁画中绘有松树,松针簇簇向下,特征明显。芭蕉树造型特征明显,多出现在说法图中。敦煌莫高窟第360窟南壁中唐的《青庐图》、第320窟盛唐的《无量寿经变·未生怨》等壁画中对芭蕉有不同特色的描绘。

娑罗树

娑罗树又称七叶树,七片叶子绕着一颗圣果,呈下垂的花瓣状。敦煌莫高窟第249窟西壁的《维摩诘经变》是“汉化”了的娑罗树。第285窟南壁《五百强盗成佛图》中的娑罗树造型比较成熟。

菩提树

图为莫高窟第17窟晚唐壁画上的菩提树

菩提树原生长于印度,后随着佛教传入中国。据史籍记载,梁武帝天监元年(502年),僧人智药三藏大师从西竺国(印度)带回菩提树,并亲手种植于广州王园寺(后来改名为光孝寺)。

它树干粗壮雄伟,树冠如盖,既可做行道树,又可供观赏;叶片心形,前端细长似尾,在植物学上被称作“滴水叶尖”。由玄奘口述、辩机撰文的《大唐西域记》中记载:“菩提树者,即毕钵罗之树也。昔佛在世,高数百尺,屡经残伐,犹高四五丈。佛坐其下,成等正觉,因而谓之菩提树焉。”

“菩提”的意思是觉悟、智慧,用以指人豁然开悟,顿悟真理。

在敦煌莫高窟第329窟初唐的《说法图》、第276窟隋代的《维摩诘经变》《文殊》、第419窟窟顶东披的《汲水图》、第217窟西龛顶初唐的《顶礼佛陀图》等多处都有对菩提树的描绘。

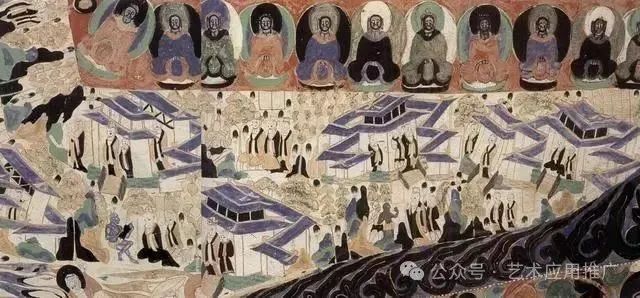

在敦煌壁画中,花树的形象非常多。其实,它们都源于现实中存在的物象。这些源于佛教诞生地的树木一开始就带有神秘的色彩。在佛教沿陆上“丝绸之路”东传的过程中,作为中转站的敦煌对来自印度的花树进行了一定的复制和转绎。图为莫高窟中的壁画故事

【多元的风格】

花树的造型受到四种文化范式的影响:印度佛教文化、西域胡人文化、中原正统的汉文化和敦煌魏晋以来较封闭的汉文化。和佛教塑像一样,花树的造型也经历了一系列的“汉化”过程:从印度式造型到半印度半“胡化”造型,再到半“胡化”半“汉化”造型,再到完全“汉化”的造型。

由于上述文化的影响,花树的艺术形象呈现出四种风格——印度风格、西域风格、中原风格和魏晋风格,并逐渐出现这四种风格的融合。

【已逝的辉煌】

佛教东传以来,不同教派教义更迭消长。隋唐、五代、两宋时期,由于敦煌地理位置独特,汉文化及宗教洞窟在艰难中仍然有较大发展。这一时期敦煌壁画的艺术风格生动传神而尚真,符合这时的人们追求奢华的审美诉求。

元代,由于佛教密宗的大量传播,壁画表现内容多为尊像和密宗画像,故事画大大减少,敦煌艺术逐渐走向式微。

敦煌壁画中丰富而生动的的花树形象,在不同的历史时期演绎了不同的佛教教义。

动人的花树伴随着佛教的传播及发展以及敦煌政治、文化地位的变迁而经历了一系列风格上的纠缠、反复,最终由繁盛绚丽走向了销声匿迹。

在数次的佛教传播中,不同教派教义间的纠葛、后来的本土化佛教吸纳,以及中原对敦煌的反向传播等,使得它们透射出多姿多彩的艺术风貌。

- E N D -

扫描上方二维码关注敦煌艺术应用推广研究中心公众号

主办单位:甘肃演艺集团敦煌艺术应用推广研究中心 责任编辑:赵虎

编辑:李梦婷 胡婕

制图:胡婕

来源:丝路书院 |