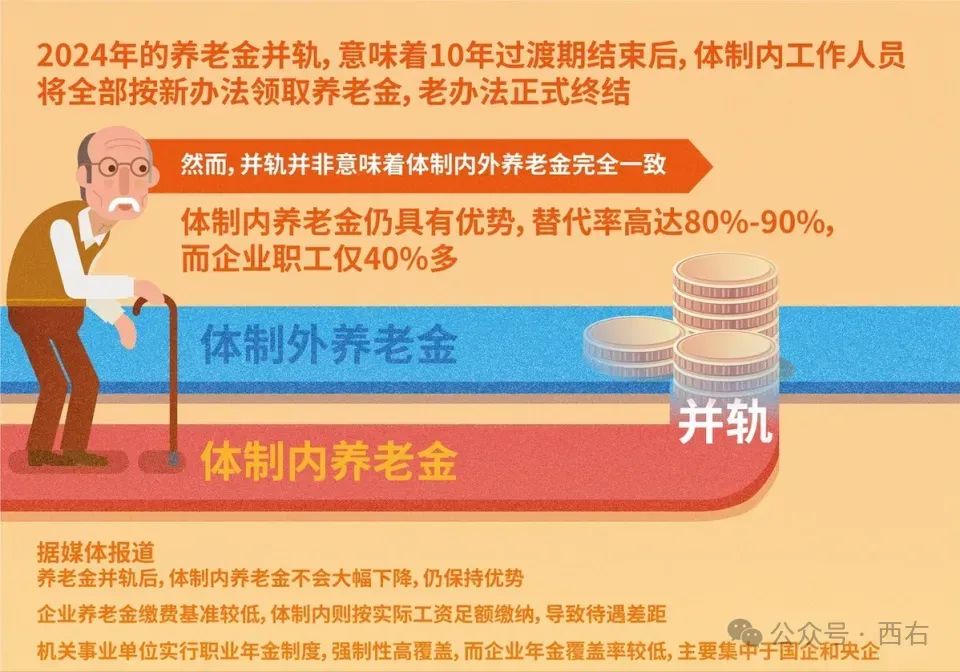

最近“养老金并轨”的话题引起了热议,众多人纷纷开始了解“并轨”背后的原因,今天,我们一起来看看我国的养老金制度。2014年10月我国正式启动了养老金并轨工作,原本不需要缴纳养老保险的机关事业单位职工与企业职工一样需要每月按照一定的比例和基数缴纳养老保险。为了平稳过渡养老金并轨设置了十年过渡期,也就是从2014年10月2024年10月,从2024年11月1日开始并轨工作彻底完成。在改革之前,我国养老保险制度存在“双轨制”的问题。这种制度安排导致了不同职业、地区、类型的退休人员在养老金待遇上存在较大差距。例如,机关事业单位退休人员的养老金普遍高于企业退休人员,城市地区的养老金水平通常高于农村地区。这种不公平的现象引发了社会广泛关注,也影响了养老保险制度的公平性和可持续性。根据最新的统计数据,2023年我国机关事业单位退休人员的月人均基本养老金为7000元左右,企业退休人员的月人均基本养老金为3000元左右。这一数据反映了企业退休人员在养老金待遇上与机关事业单位退休人员之间的差距。为了解决养老金制度中的不平等问题,我国启动了养老保险制度的改革。这次改革的核心内容之一就是取消养老保险的双轨制,实现养老金制度的“并轨”。这意味着无论是机关事业单位工作人员还是企业职工,都将按照统一的基本养老保险制度来缴纳保险费和领取养老金。在2014年之前,机关事业单位人员不需缴纳养老保险金,他们的退休金由国家财政部门直接支付,大致可得到其退休前薪资的80%至90%。体制外的一般工作人员则每月需缴纳养老保险费,这一费用由个人和雇主共同承担,并且只有累积满足规定的缴费年数后才能领取退休金,实际能拿到的金额仅约为退休前工资的40%。2024年11月1日养老金并轨之后,体制内人员也需缴纳社会保险,并在退休后按照与城镇职工同等标准领取社会保险养老金。而养老金领取得多少还是与机关事业单位职工的累计缴费年限以及平均缴费额有关,也就是说交的越多领的越多。养老金双轨制并轨,并不意味着体制内外的养老金就会完全一样,和企业养老金相比,体制内的养老金仍然具有优势。今年10月过渡期结束之后,很多体制内工作人员的养老金将不再受到“保低限高”的约束,每年也不用被限制在一定涨幅之内。 |