第一作者:林柳

通讯作者:林柳、孙泽民、严振华

通讯单位:北京师范大学;南开大学

论文DOI:10.1021/jacs.3c11907

自旋磁效应对O-H键裂解机制的深入理解对于开发新型水氧化催化剂至关重要。本文通过设计并合成了晶态Fe-DABDT和Co-DABDT(DABDT=2,5-二氨基苯-1,4-二硫醇),并优化了有效磁矩,以探索自旋磁效应在调控水氧化活性中的作用。OER反应在动力学上是一个缓慢的过程,其阻碍了分解水、金属空气电池以及燃料电池等高效能源利用过程的进行,因此对于高效OER催化剂的研究在科学界已经引起了广泛关注。OER反应的反应物H2O和OH都处于单线态,即所有电子都是成对的。而产物O2则处于三线态,即两个电子分别占据平行排列的π*轨道。电子自旋特征对于OER反应动力学具有重要的影响,调节OER中间体的自旋结构具有促进OER反应的效果。催化剂中的自旋极化电子通过量子自旋交换相互作用(QSEI)促进了平行自旋取向的氧气的生成。磁场可以促进自旋电子平行排列,从而进一步调节催化剂的自旋行为。磁场在环境中普遍存在,研究磁场对催化作用的影响,对优化和提高水电解装置的能量效率具有重要意义。然而,由于缺乏模型结构,使得人们对磁场在OER过程中的机理缺乏全面的了解。因此我们迫切需要开发出具有可设计结构、明确活性位且具有磁响应的磁性催化剂作为模型来研究和理解自旋磁性对O−H键分裂和重构行为的影响。d-π共轭的金属有机聚合物(c-MOPs)不仅具有传统金属有机框架(MOFs)成分可调、活性位点明确以及孔隙度可调节的优点,同时还表现出了优秀的导电性。因此,c-MOPs具有成为优秀的研究催化反应过程中构效关系的模板化合物的潜力。但是由于缺乏合适的磁性d-π c-MOPs,目前对c-MOPs在OER反应中的自旋磁效应研究几近空白。1、本工作利用Fe和Co之间有效磁矩的差别作为控制变量,制得了一系列具有不同μeff的Fe/Co-DABDT,并研究了自旋特征与水氧化性能之间的内在关系,证实了具有最高μeff的Fe-DABDT具有最高的OER活性以及水氧化过程中的自旋磁响应,表明催化活性是受到自旋控制的。

2、结合密度泛函理论(DFT)和动力学同位素效应(KIEs)表明Fe-N2S2的配位结构可以通过亲核相互作用增强实现O-H键的自旋极化。

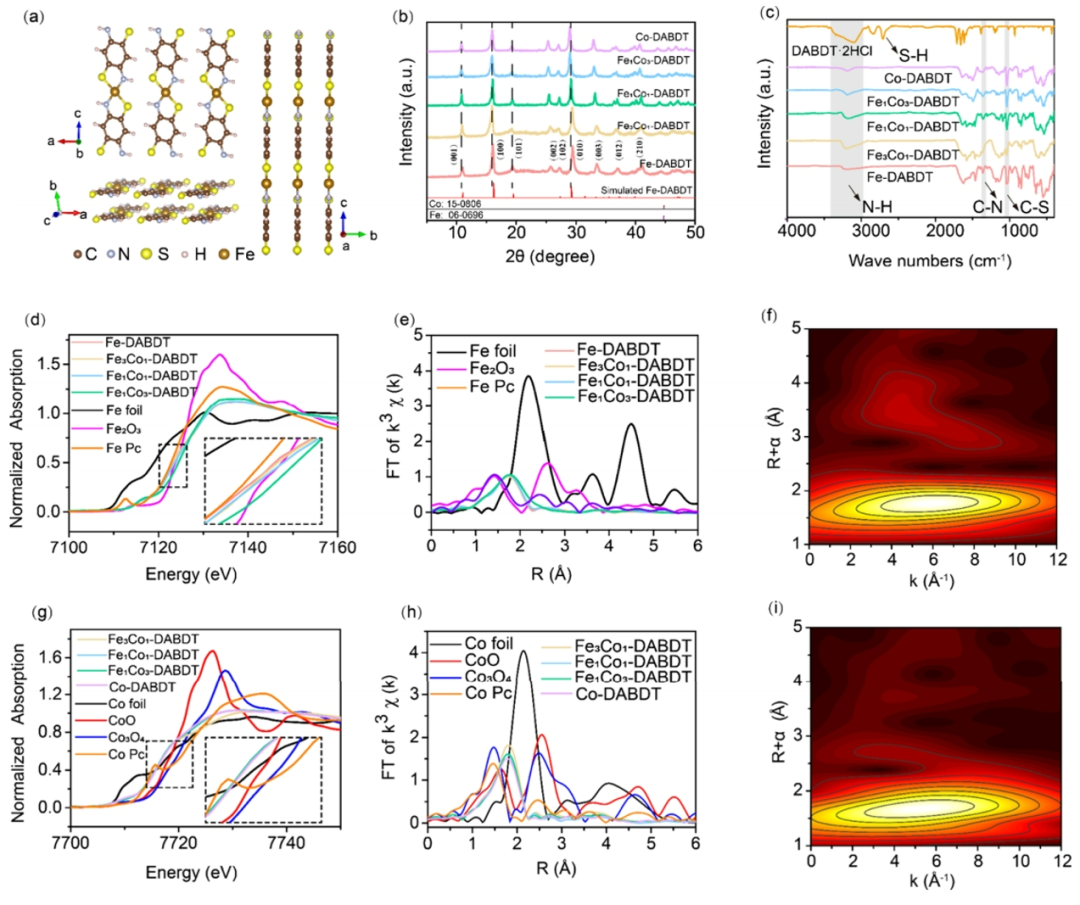

3、通过对比有无磁场条件下的电化学活性差异,证明磁场可以协同增强QSEI,加速O-H键的分解以及O2的生成,为利用永磁磁场辅助降低催化反应的过电位提供了一种新的方法,为未来实现高效制取氢气提供了潜在可能。本文克服了高结晶度c-MOPs在一维方向生长(图1 a)以及铁基c-MOPs在碱性条件下易形成氧化物或氢氧化物的难题,成功使用溶剂热法制备了不同Fe/Co比例的晶体TM-DABDTs,其中Fe-DABDT达到理论Fe含量24.6%的高活性中心质量密度。并通过PXRD测定了Co/Fe-DABDT的结晶度(图1 b),特征峰与Fe-DABDT模拟数据匹配。由于Fe和Co离子半径不同,随着Co含量的增加,层板特征峰晶面向低角度移动。FT-IR光谱表明所有的TM-DABDT都对比原料DABDT显示出不同的特征峰(图1 c),证明-SH基团和-NH2基团都成功地与金属离子进行了配位。利用XPS进一步分析了TM-DABDT的表面化学状态,证明样品中并不存在NH4+以及Cl-,且Fe为混合价态,Co为+2价。当Co含量增加时,Fe2+减少,Co价态保持不变,表明DABDT与金属离子之间d-π共轭离域结构的形成有利于电荷转移。利用XAS对配位环境进行进一步分析(图1 d,g),与XPS所得结果一致。EXAFS表征结果(图1 e,f,h,i)显示TM-DABDT中存在着孤立的Fe原子,且具有Fe-N、Fe-S、Co-N、Co-S的散射路径,且配位数均接近于2。

图1

Fe/Co-DABDT的XRD、FT-IR、XANES、EXAFS表征

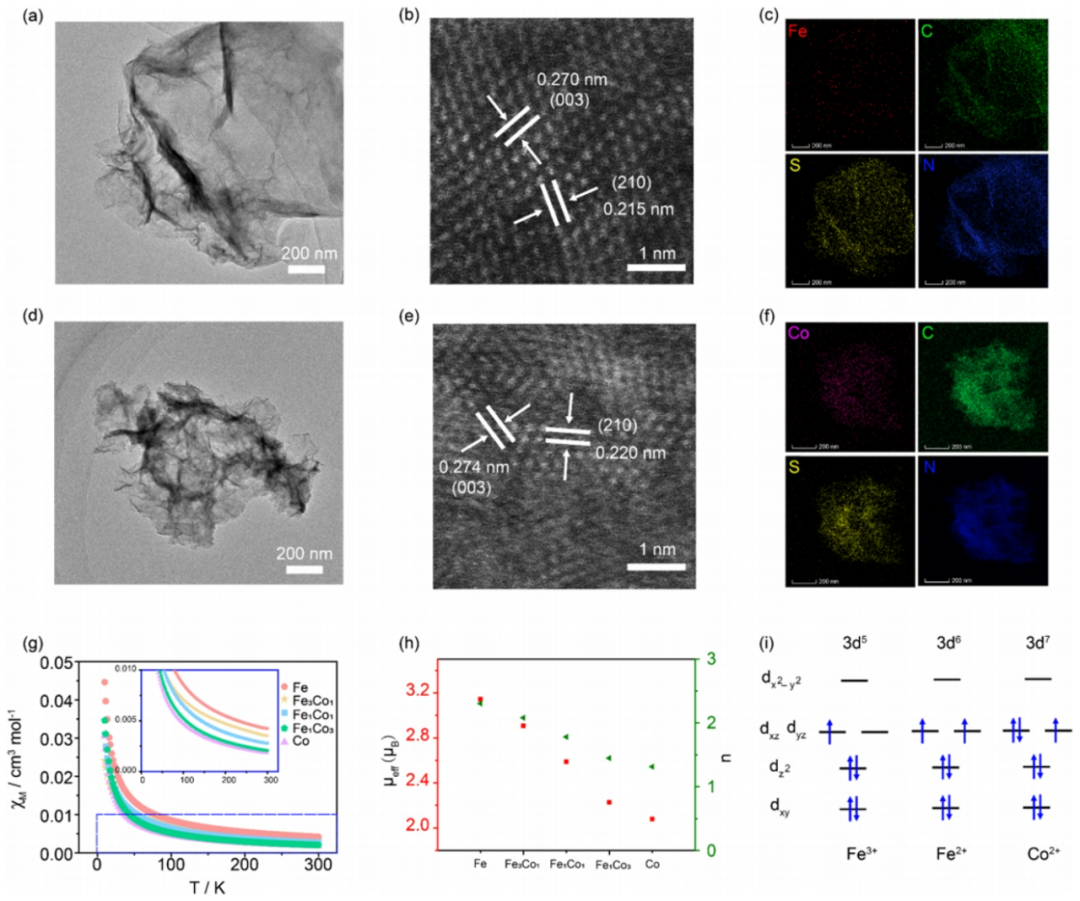

采用HRTEM以及HAADF-STEM分析TM-DABDT的微观形貌和精细结构(图2 a,b,d,e),证明成功制备了一系列高结晶度的Fe基d-π c-MOPs。图2 c,f表明Co、Fe、N、S、C元素在超薄纳米片中均匀分布,显示出催化剂的金属中心具有良好的分散性,证明Co的成功掺杂。且Fe质量浓度为23.9%,与理论值接近。利用ZFC分析了催化剂的磁化率(图2 g),进一步计算得到催化剂未配对d电子数(图2 h)。催化剂中未配对电子数量随Fe含量增加而增加,结合d-π c-MOPs中的轨道能量以及材料的μeff,得到了Fe-DABDT和Co-DABDT中Fe2+、Fe3+和Co2+的价电子构型(图2 i)。由量子自旋交换相互作用我们认为在两个dxz/dyz轨道中,具有更多未配对电子的Fe-DABDT会比Co-DABDT具有更高的水氧化活性,且Co含量越高,水氧化活性越低。

图2 Fe/Co-DABDT的TEM、HAADF-SEM表征以及磁化率和价电子构型

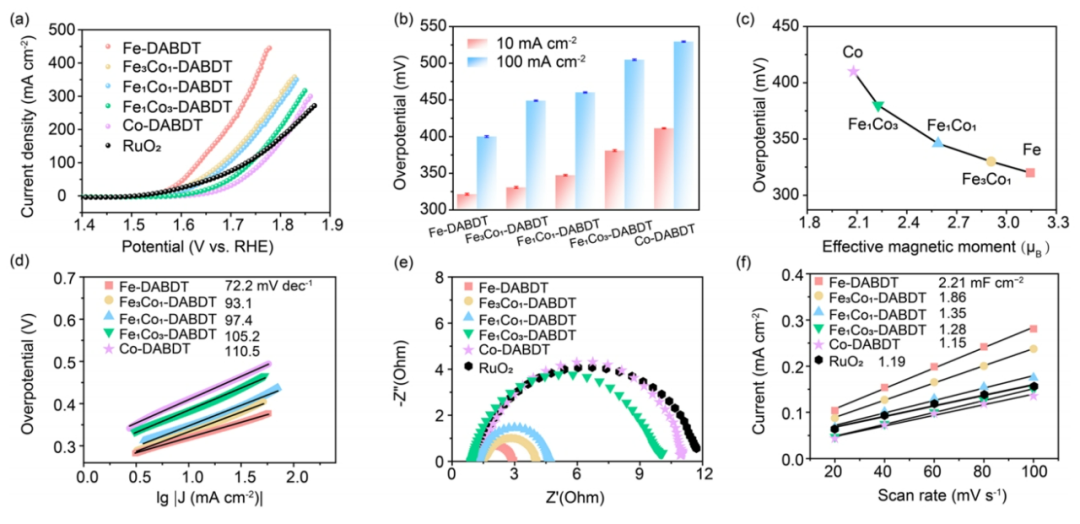

对所制备得到的催化剂使用三电极体系在1M KOH中进行了OER活性测试。进行iR校正后的LSV测试(图3 a,b)表示Fe-DABDT具有最低的过电位且同电位下电流密度远高于商用RuO2,随着Co含量增加,OER活性降低。催化剂活性与金属中心的自旋单电子数以及有效磁矩呈正相关(图3 c),说明活性轨道的自旋单电子有助于增强与反应物的自旋交换,提高反应动力学,Tafel斜率的计算(图3 d)以及电化学阻抗测试的结果(图3 e)都证明了这一结论。结合电化学测试结果以及ECSA测试结果(图3 f),我们发现Fe-N2S2位点比Co-N2S2位点具有更高的内在活性,进一步证明活性轨道中存在一个有效的自旋单电子,可以加速与OH进行的自旋交换,从而提高催化剂的催化活性和反应动力学。

图3 Co/Fe-DABDT的电化学测试结果

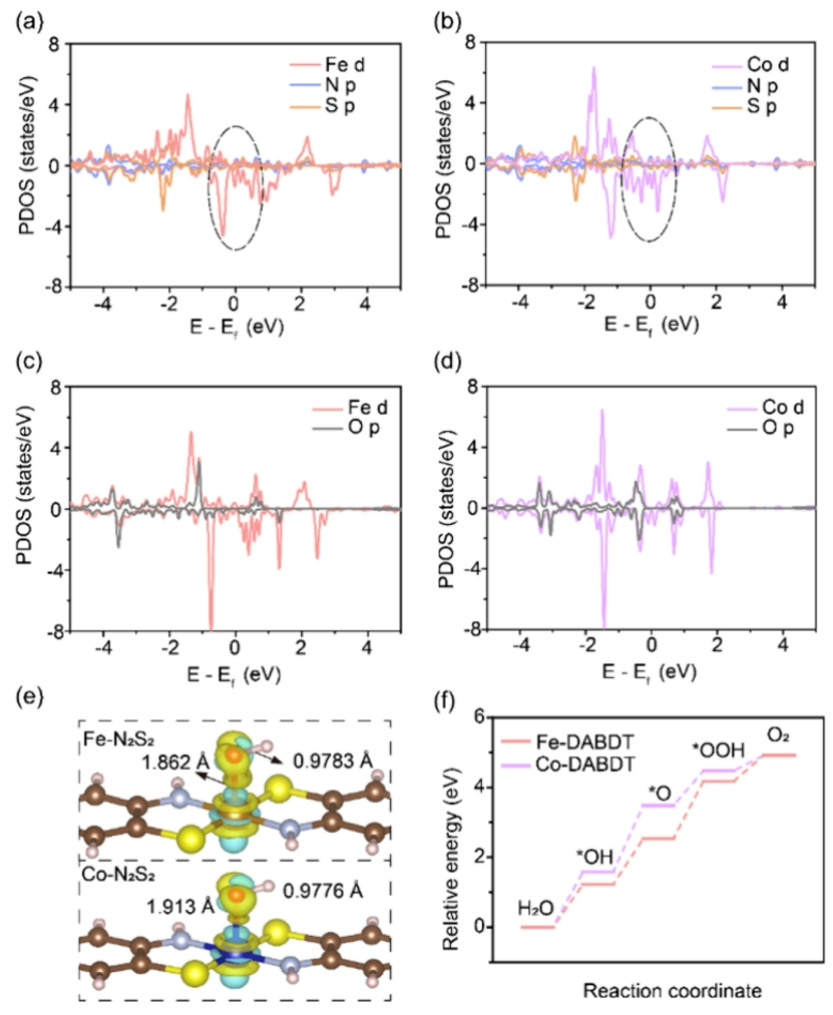

利用DFT计算进一步研究Fe-DABDT在OER过程中的活性来源,PDOS计算结果(图4 a,b)表明催化剂具有良好导电性,且Fe中心比Co中心更具有QSEI活性。Fe和Co的3d轨道以及OH的p轨道的PDOS计算结果(图4 c,d)显示出Fe-DABDT的d轨道和OH的p轨道在费米能级附近有很强的自旋耦合相互作用,有利于电子的快速交换,同时促进OH的吸附和OER反应发生。*OH在催化剂上的差分电荷密度(图4 e)表明Fe-N2S2位点的电子自旋性质有助于O-H键的裂解。

图4 Co/Fe-DABDT

OER活性的DFT计算结果

不同Fe/Co比值的TM-DABDT在磁场中OER活性不同(图5),随着Fe含量的增加,在磁场作用下的电流密度也同步升高,Fe-DABDT在10 mA cm-2表现出306 mV的超低过电位,明显优于其余TM-DABDT。此外,反应电位越高,电流密度的增加就越大。当外加磁场强度从0增加到700 mT时,Fe-DABDT和Co-DABDT的电流密度响应也随之增加。与Co-DABDT相比,Fe-DABDT在磁场作用下的OER性能得到了更明显的提高。磁场恢复到0 mT时,性能也恢复到无外部磁场的原始位置。当使用SCN-配位处理改变Fe-N2S2的表面性质后,材料对于磁场的响应减弱。表明磁场是通过增强活性位点与OH之间的电子自旋交换来增强OER活性的。

图5 不同Fe/Co比值的TM-DABDT在磁场中的OER活性

综上所述,本工作合成了具有顺磁性和高结晶度的Fe-DABDT,并将其作为模型结构,深入了解自旋单电子与反应底物OH之间的自旋相互作用。并且研究了自旋磁效应对水氧化活性影响的微观机理。得出催化剂的OER活性与活性轨道中未配对电子的数量呈正相关的结论。同时研究发现磁化Fe位点可以通过亲核反应,加速电子自旋态的极化,促进O−H的极性分解和O−O的形成。本工作加深了对自旋磁效应对催化反应动力学的影响的理解,为催化剂的自旋电子调控设计提供了理论和实验指导。林柳,北京师范大学珠海校区文理学院特聘副研究员,师从无机化学家陈军院士。研究方向主要是能源材料表界面化学, 载能小分子电催化:包括ORR、HER、OER等。以第一作者及共同作者身份发表SCI论文30余篇,其中以第一作者(含共同一作)和通讯作者在J. Am. Chem. Soc., Chem, Angew. Chem. Int. Ed., ACS Catal.等国际顶尖期刊上发文20余篇。主持国家自然科学基金青年项目,广东省自然科学基金-面上项目,担任eScience期刊青年编委, 获北京市科协2023-2025 年度青年人才托举工程项目。孙泽民,特聘副研究员,致力于催化剂的电子态行为研究,具有扎实的材料化学、电化学研究基础,已取得系列创新性成果。目前,主持北京师范大学引进人才项目(青年英才),国家自然科学基金青年项目,广东省自然科学基金-面上项目,主持南开大学、安徽理工大学、武汉理工大学开放研究基金各1项,担任Adv. Powder. Mater., Transactions of Tianjin University, Tungsten, 工程科学学报等期刊青年编委,入选北京市科协2022-2024年度青年人才托举工程项目,以第一作者/通讯身份在J. Am. Chem. Soc.、ACS Catal.、Nano Energy等国内外高水平杂志发表高水平论文20余篇,授权发明专利4项。严振华,南开大学化学学院副研究员,博士生导师,国家四青人才,天津市高端创新创业人才,eScience编辑办副主任。2011和2014年分别在聊城大学获学士和硕士学位,2015年在中国农业科学院担任实习研究员,2018年在南开大学获博士学位并留校任讲师,兼任陈军院士科研助手,2021年任副研究员,2022年被评为博士生导师,2023年入选国家四青人才。长期从事动力电池和储能电池的应用基础研究,聚焦于锂/钠离子电池关键材料和新体系的创制。主持和参加国家重点研发计划、国家自然科学基金和企业横向项目13项。在Nat. Commun.、J. Am. Chem. Soc.、Angew. Chem. Int. Ed.、Adv. Mater.、Chem、Joule、Chem. Rev.等期刊发表SCI论文80余篇,他引7000余次,H因子38,申请中国发明专利20项,获授权8项,多项成果实现转化应用。创办天津常兴储能科技有限公司和天津常兴新能源科技有限公司,并担任董事长,推动钠离子储能电池产业应用。编著《新能源科学与工程导论》教材一部,两次获南开大学校级教学成果奖特等奖,天津市科技进步奖特等奖。欢迎关注我们,订阅更多最新消息 “邃瞳科学云”推出专业的自然科学直播服务啦!不仅直播团队专业,直播画面出色,而且传播渠道多,宣传效果佳。“邃瞳科学云"平台正在收集、整理各类学术会议信息,欢迎学会、期刊、会议组织方择优在邃瞳平台上进行线上直播,希望藉此帮助广大科研人员跨越时空的限制,实现自由、畅通地交流互动。欢迎老师同学们提供会议信息(会有礼品赠送),学会、期刊、会议组织方商谈合作,均请联系王女士:18612651915(微信同)。投稿、荐稿、爆料:Editor@scisight.cn

“邃瞳科学云”推出专业的自然科学直播服务啦!不仅直播团队专业,直播画面出色,而且传播渠道多,宣传效果佳。“邃瞳科学云"平台正在收集、整理各类学术会议信息,欢迎学会、期刊、会议组织方择优在邃瞳平台上进行线上直播,希望藉此帮助广大科研人员跨越时空的限制,实现自由、畅通地交流互动。欢迎老师同学们提供会议信息(会有礼品赠送),学会、期刊、会议组织方商谈合作,均请联系王女士:18612651915(微信同)。投稿、荐稿、爆料:Editor@scisight.cn