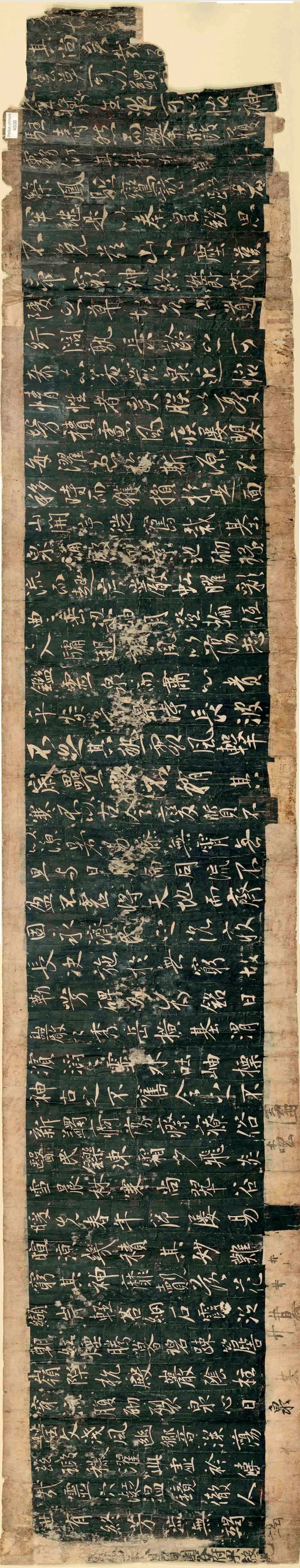

《温泉铭》是唐太宗为骊山温泉撰写的一块行书碑文。此碑立于贞观二十二年《六四八),即唐太宗临死前一年。原石早佚,从记载上看,唐代《温泉铭》原拓不下几十部,尾题“永徽四年(653年)八月三十一日圉谷府果毅(下缺)”墨书一行,证知确为唐初物。后来原拓失传,清光绪二十六年(公元1900年),道士王圆箓于甘肃莫高窟第一十六窟发现藏经洞(今编号为第一十七窟),里头就有三件唐拓本藏敦煌石室,其一为唐太宗行书《温泉铭》。

《温泉铭》又称《温泉铭文并序》,是唐太宗在贞观末年所书,达到他书艺的成熟期,是太宗书法艺术的典型风格。

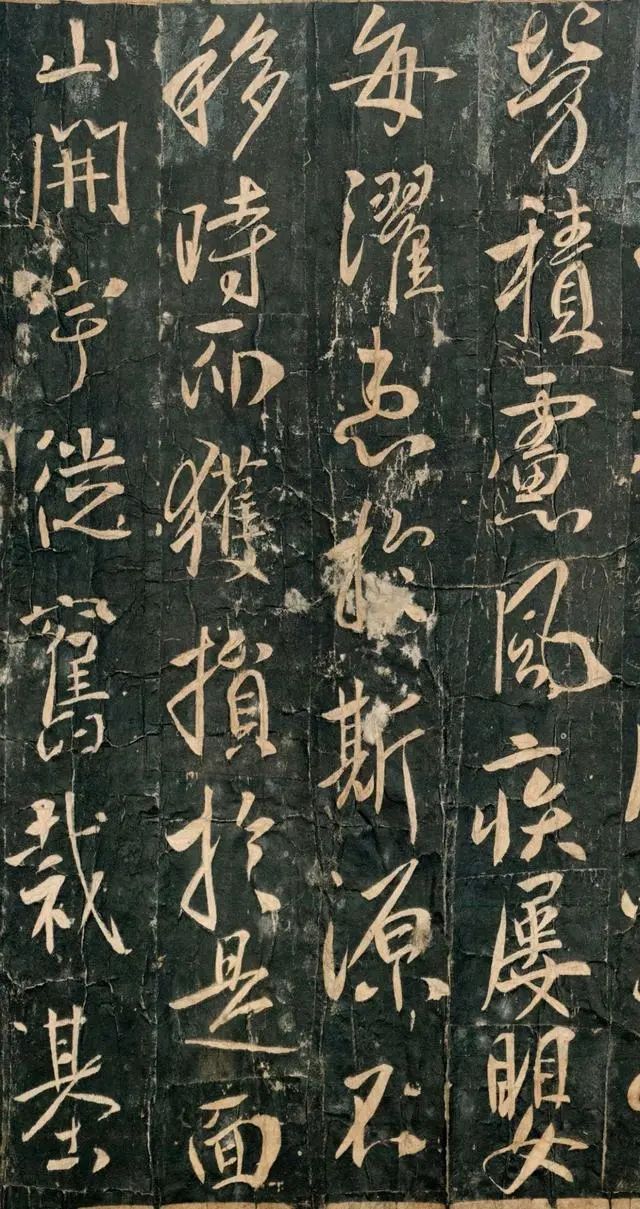

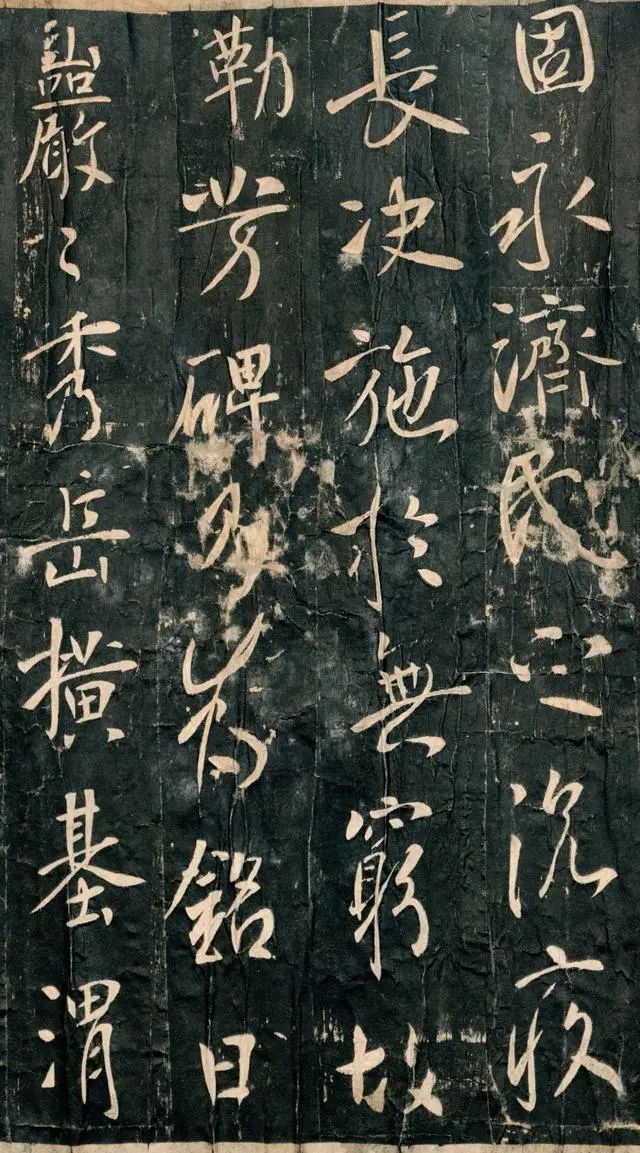

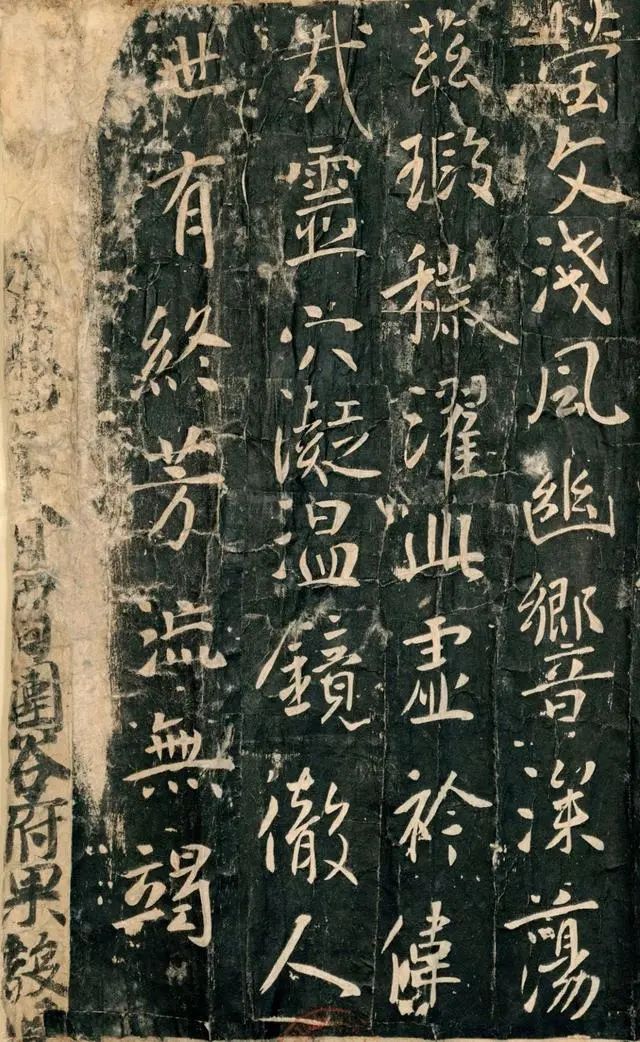

唐太宗《温泉铭》墨拓

唐太宗《温泉铭》墨拓

法国国家图书馆藏

编号Pelliot Chinois 4508

从内容上看,其文辞优美,寥寥数语便形象地勾勒出汤泉宫的规模以及对温泉的赞美。清光绪二十六年(1900年),道士王圆箓于甘肃莫高窟藏经洞发现三件唐拓本,分别为唐太宗行书《温泉铭》(残存五十行)、欧阳询《化度寺碑》、柳公权《金刚经》残本,后被伯希和劫往法国,今藏法国国家图书馆。

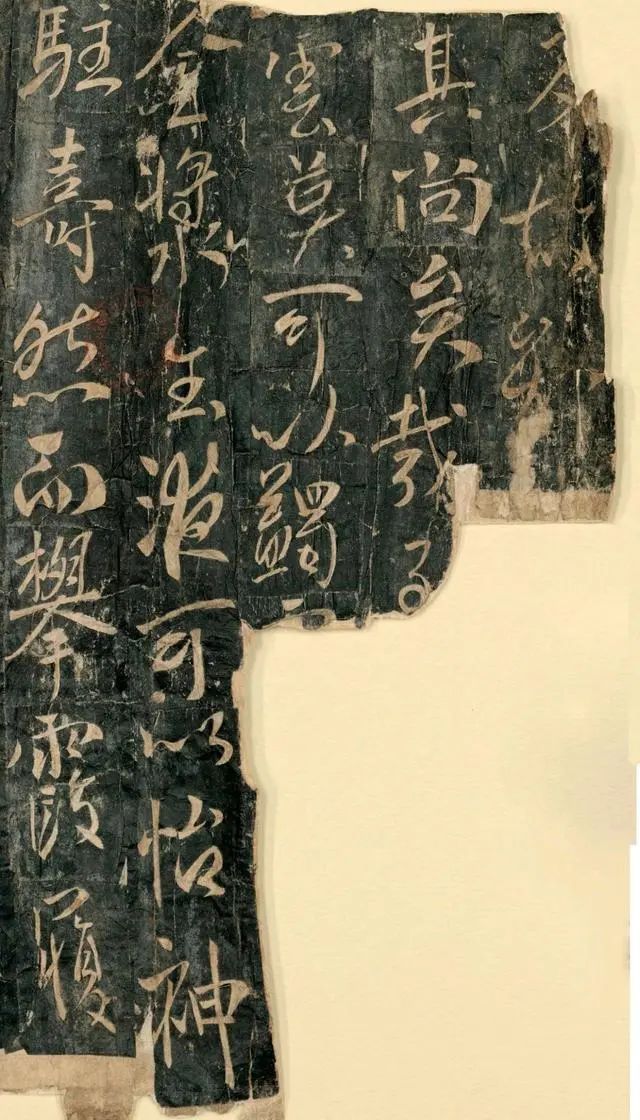

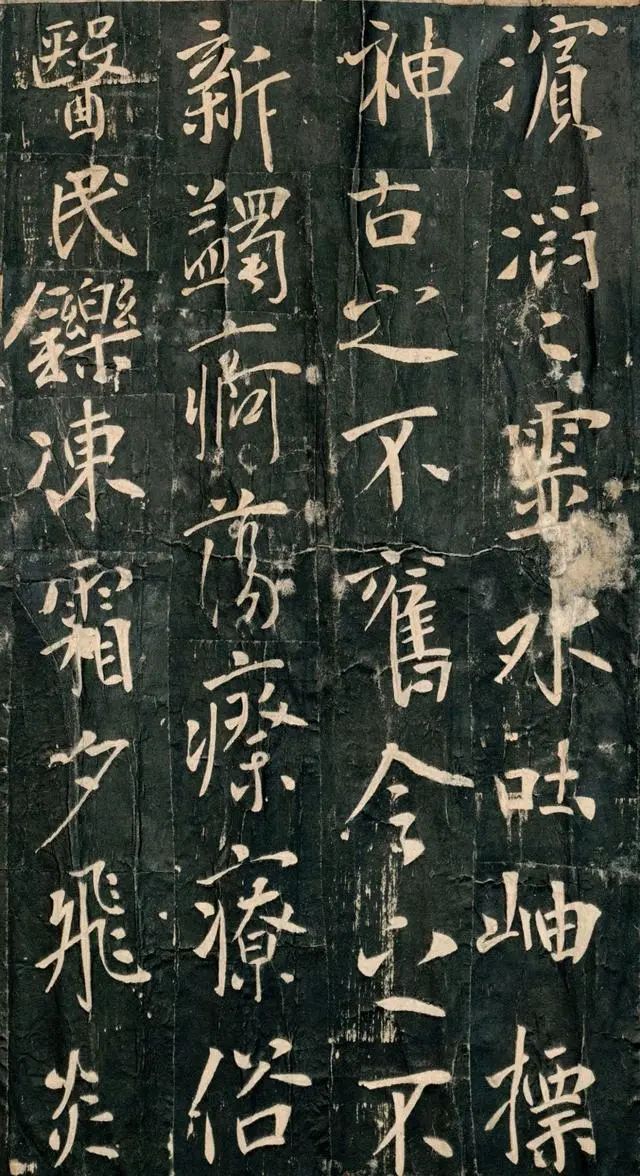

温泉铭局部

温泉铭局部

现存世所见的《温泉铭》是初唐时所拓,仅存48行,总共354个字。启功先生言:“此碑点画细处入于毫芒,肥处弥见浓郁,展现之际,便觉一方黑漆板上用白粉书写而水迹未干也。”

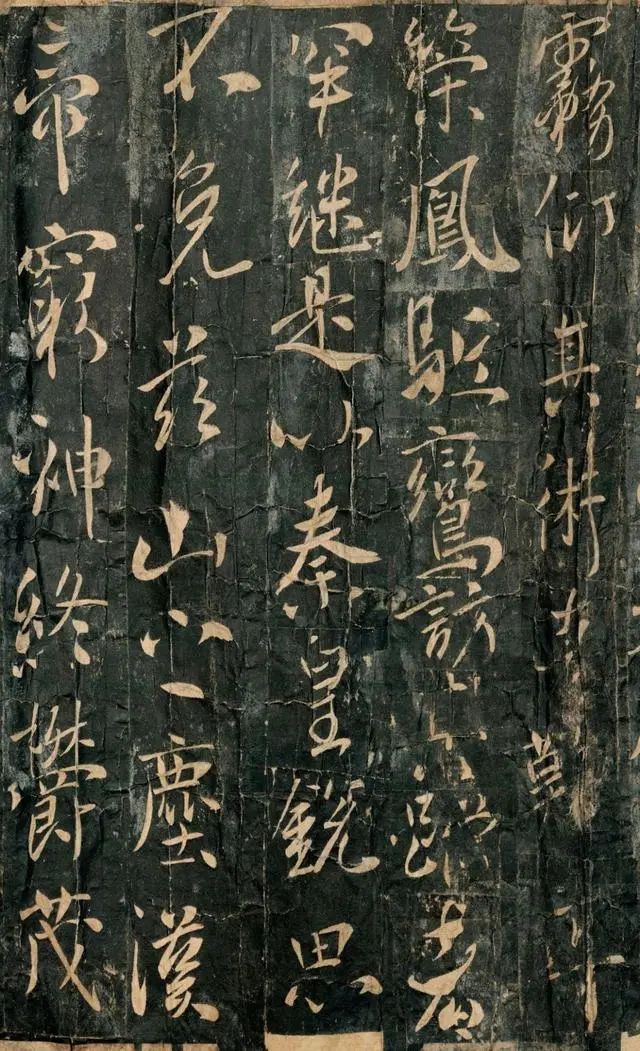

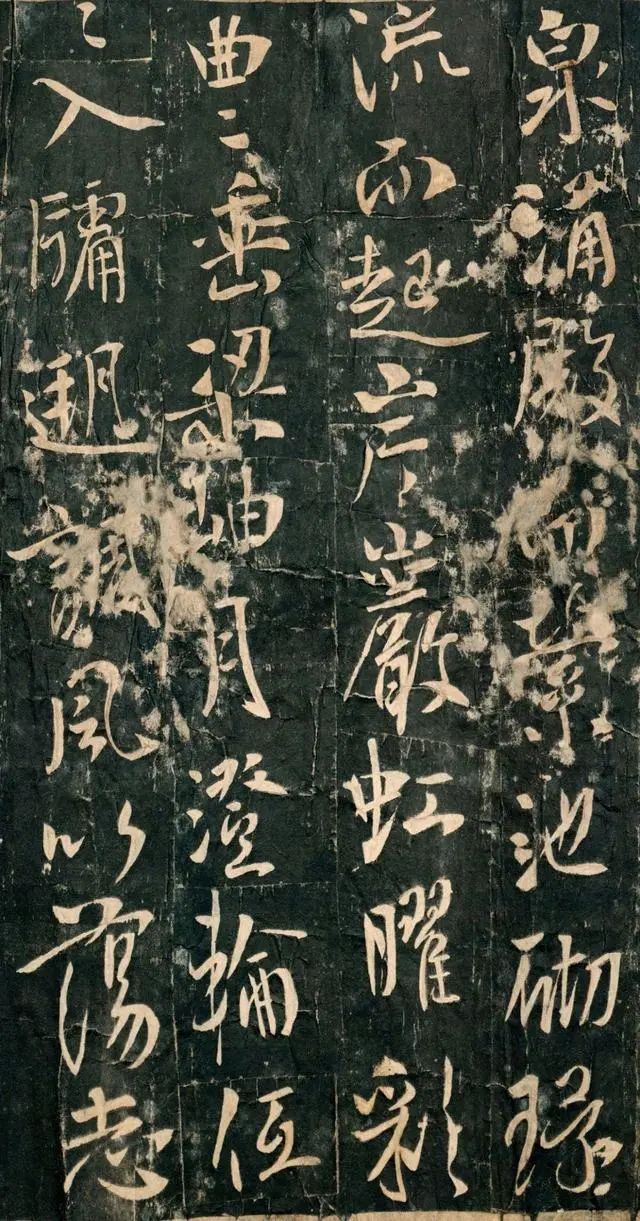

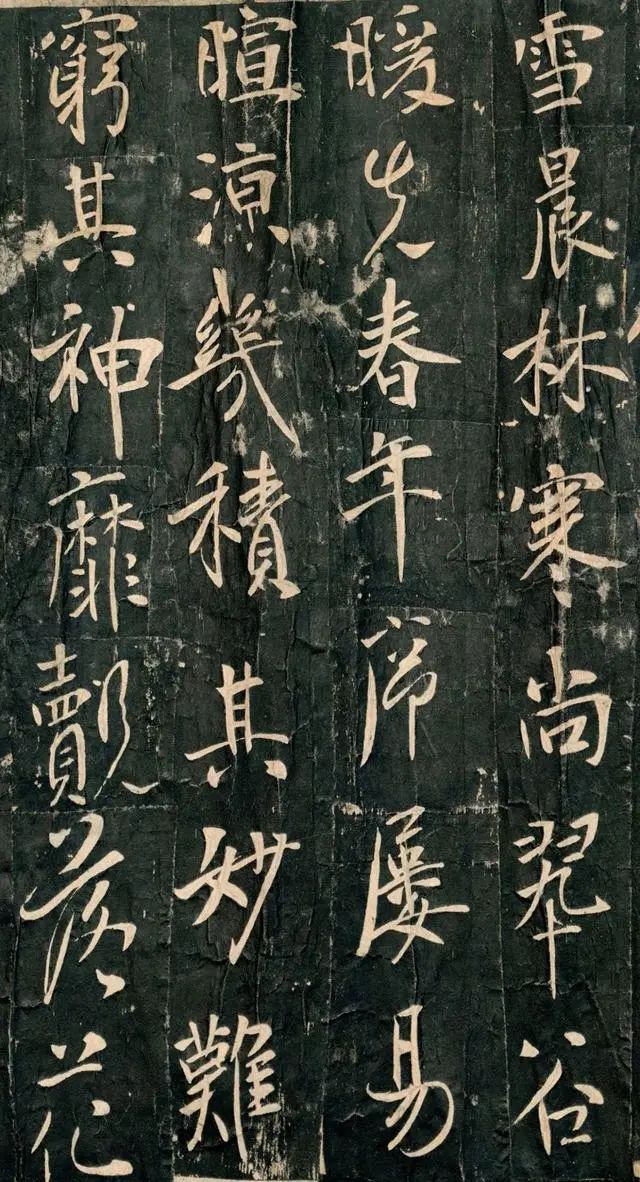

温泉铭局部

温泉铭局部

1993年6月,陕西省博物馆从法国得到唐拓片的复制品,才使国人一睹这件千年珍品。唐太宗开创了行书入碑的先例,《温泉铭》就是其典型的代表作品。

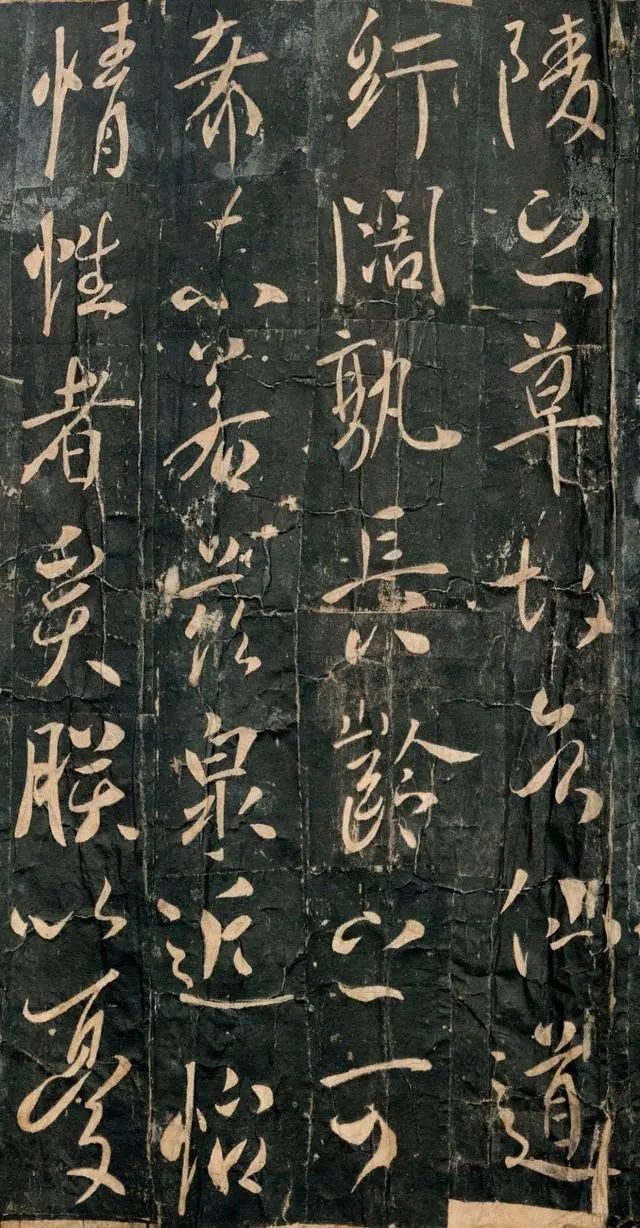

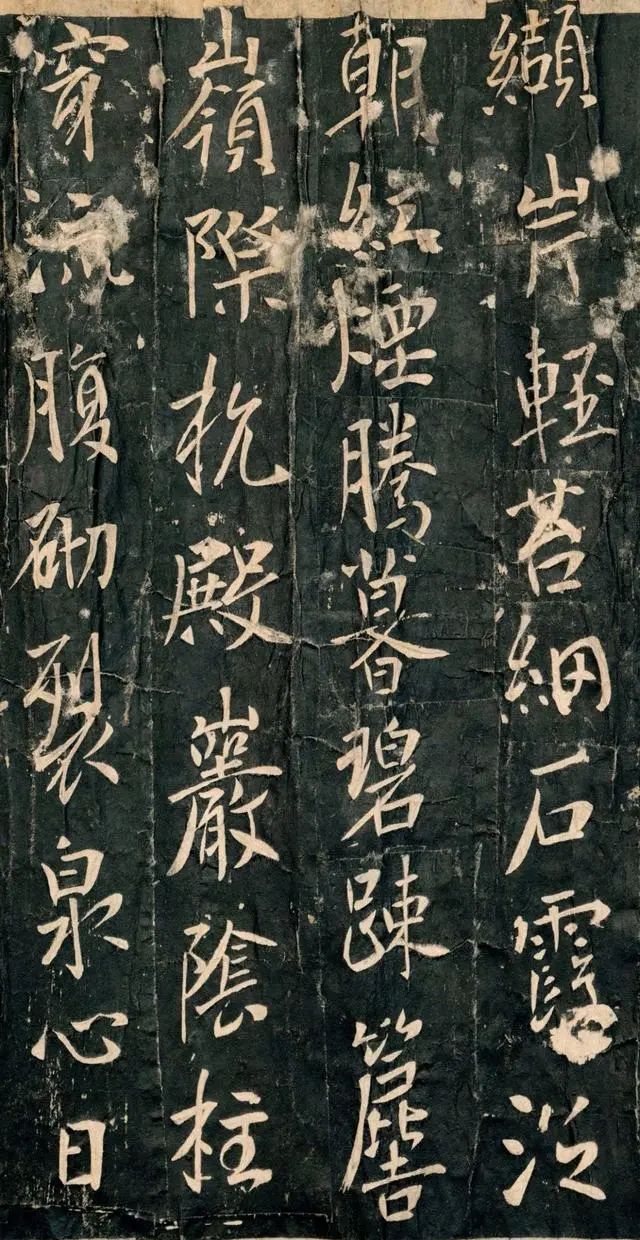

温泉铭局部

温泉铭局部

唐太宗的书法以大王为宗,倡导的是一种“节之于中和,不系于淫放”的中和之道。从这个拓本中我们可以明显判断出其理论与实践的有机融合,正如宋朱长文所评:“翰墨所挥,遒劲妍逸,鸾凤飞翥,虬龙腾跃,妙之最者也。”

温泉铭局部

温泉铭局部

唐太宗的传世作品有《晋祠铭》《温泉铭》等。《温泉铭》书法风格酷似《晋祠铭》,笔力遒劲,字多呈纵势,书风雍容和雅、朗润流美,全从“二王”一脉而来,但并不墨守。

温泉铭局部

温泉铭局部

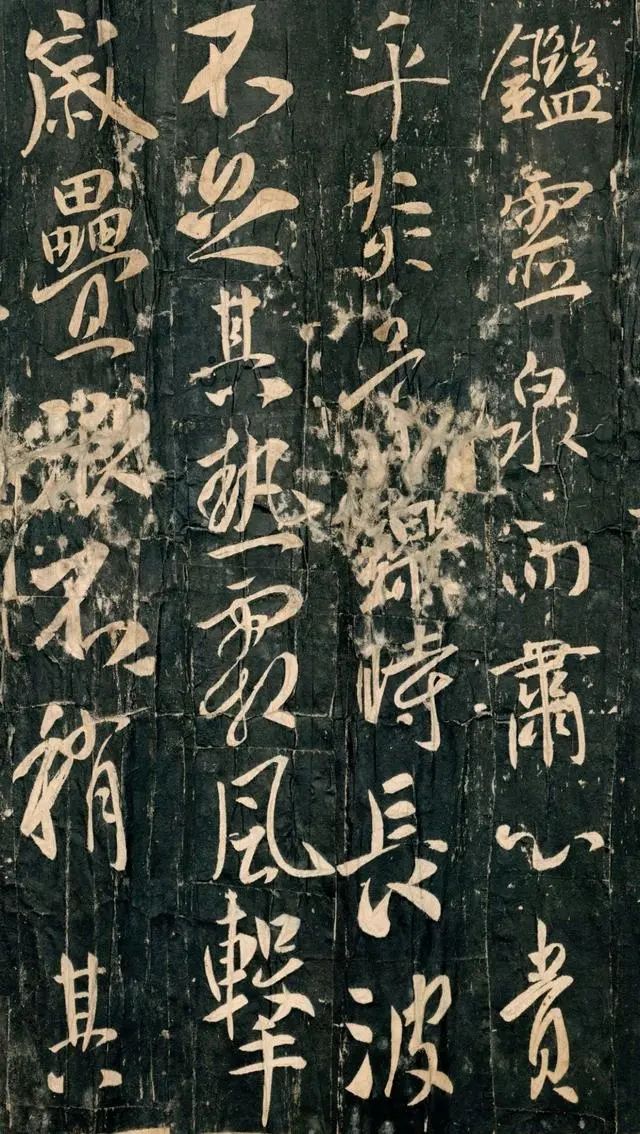

近代俞复跋云:“伯施(虞世南)、信本(欧阳询)、登善(褚遂良)诸人,各出其奇,各诣其极,但以视此本,则于书法上,固当北面称臣耳。”其跌宕奔放,实开宋米芾一派。

温泉铭局部

温泉铭局部

启功先生有诗论及此帖,曰:“烂漫生疏两未妨,神全原不在矜庄。龙跳虎卧温泉帖,妙有三分不妥当。”自注云:“其字结体每有不妥处,譬如文用僻字、诗押险韵,不衫不履,转见风采焉。”

温泉铭局部

温泉铭局部

从传世的唐拓孤本上看,唐太宗此篇铭文行距当略大于字距,字体行、草相间,上下字明连的牵丝没有出现,更多采用的是一种暗连的形式,使上下文贯气,这一点更接近于《兰亭序》的章法布局。

温泉铭局部

温泉铭局部

《温泉铭》分为序文和铭文两大部分,序文可用沙孟海先生的话来概括:“初唐诸家,最得二王粗头乱服的真趣,要算太宗的《温泉铭》。”其铭文部分,以楷行书的面目示人,写得精妙绝伦,点画精到,态度谨严而章法取势有序也。

温泉铭局部

温泉铭局部

就其用笔而言,首先是中侧锋互用,方圆结合。太宗的用锋多变,以中锋为主,侧锋取妍,尤其强调转折之处的顿挫使转处理。其次是重笔画间的呼应处理,同时其点画曲直相生,或曲多于直。结构方面欹正并用,追求矛盾而统一的和谐美,达到“和而不同,违而不犯”的高度。

温泉铭局部

温泉铭局部

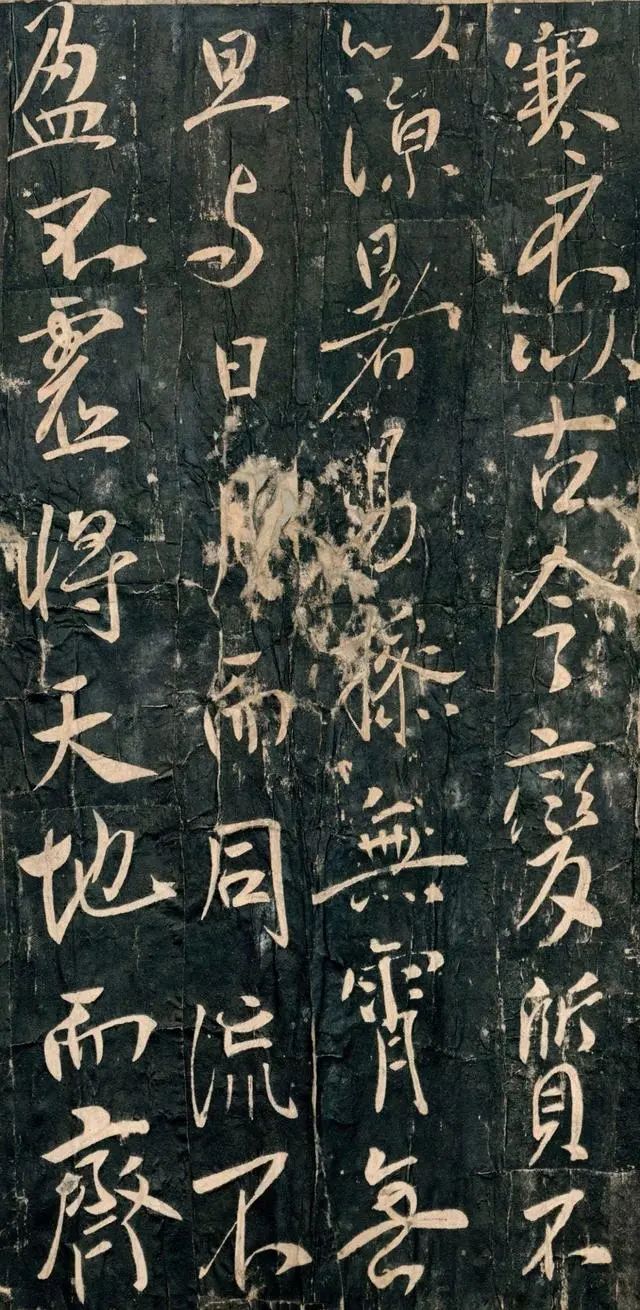

太宗能够将内擫、外拓笔法得心应手地运用,从而使字的空间富于变化,丰富多姿。太宗之书初学隋史陵,又常与虞世南、欧阳询、褚遂良等切磋书艺,云:“吾临古人之书,殊不学其形势,惟求其骨力,而形势自生。”

温泉铭局部

温泉铭局部

其尤爱王羲之书法,曾自撰《王羲之传》,并从全国各地收集羲之遗墨,每得二王帖,就叫诸王子临摹数百遍,对《兰亭序》尤为偏爱。所谓“上有所好,下必甚焉”,唐太宋极力推崇王羲之,使初唐书风无不纳入王羲之的翼下,从客观上对书法艺术的发展起了积极的推动作用。

唐太宗李世民

唐太宗李世民

总而言之,《温泉铭》显然已具太宗自家面目。太宗的过人之处还在于将其自身的英迈之气、雄强精神融入书法。通篇笔势圆劲流丽,在中侧互用、疾涩相合的挥洒之中,在点线运动的聚散开合之中。

其整体章法布局中蕴含的神采意境,显示了“温而不厉、威而不猛”的中和气象,这种气象是凛然不可犯的帝王气象,具有他人难以企及的高度。

声明:图文来源于网络,如有侵权敬请告知,我们立即删除。

详情联系人;寇佳音 电话17732286774

微信号18032083029

微信号二维码