发布时间:2023-01-19 04:53:12

2022 年 9 月,阿姆斯特丹大学 (UvA, 下文称“阿大”) 宣布将出台针对国际学生的录取配额 (quota,官方称为‘numerus fixus’)。自 2023 学年起,阿大将限制就读心理学和政治学本科的国际学生人数。[1] 阿大宣布计划两天后,主管教育的荷兰内阁部长回应称阿大的措施缺乏法律依据。部长表示,若阿大坚持实施配额,教育督察局 (IvhO) 或将干预。[2] 截至 2023 年 1 月,阿大招生配额的细节以及是否终将实施仍不明朗,但原则上这项政策旨在限制注册英语班 (track,即大专业下的小专业,下称“班级”或“子专业”) 的人数,并令课程对荷兰学生保持开放。 阿大的举措将很可能会受到荷兰法律和欧盟法律的双重挑战,但本文将重点分析有关受教育权的欧盟法律。欧盟法的重要性在于它的直接效力 (direct effect) 和至高效力 (supremacy),从而对大学具有约束力,并可令与之冲突的荷兰法律无效。由于荷兰立法者正着手取消荷兰法律中一些禁止大学差异化录取的限制,欧盟法对学生自由流动 (free movement of students) 的保障就越发重要。[3] 本文将首先回顾关于高等教育入学权的欧盟法律框架。在这个框架下,阿大的措施很可能构成间接歧视。随后将讨论限制国际学生人数的辩护理由和其他可能的方案,但难以提出有力的论点。本文认为欧盟法律很可能不允许阿大设置针对国际学生的录取指标,这是大学要为国际化付出的代价。 间接歧视欧盟法律明确规定欧盟学生有权在所有成员国自由流动。[4] “学生自由流动”的概念是从工人自由流动发展而来的。《马斯特里赫特条约》(Maastricht Treaty) 引入了欧洲公民身份 (European citizenship) 并鼓励学生流动,进一步强化了这一理念。[5] 在自由流动的框架内,《欧洲联盟运作条约》(TFEU) 第 18 条明确禁止基于国籍的歧视。换言之,欧盟公民有权在任何欧盟国家,在与该国国民相同的条件下,申请该国大学并在该国学习、生活。多年来,欧盟最高法院 (CJEU) 一直坚定维护这一权利。此外,最高法院很早就在 Defrenne II 案中认可了 TFEU 第 18 条的横向直接效力 (horizontal direct effect),因此该条款可直接适用于阿大与申请者之间的争议。[6] 另一项重要的二级立法是关于人员流动自由的第 2004/38 号指令,其中第 24 条规定“所有欧盟公民应享有与东道国国民平等的待遇”。[7] 因此,如果阿大在没有正当理由的情况下,直接或间接地按国籍区别对待学生,将构成对自由流动的障碍并违反欧盟法律。

尽管阿大的政策旨在按国籍区别对待申请人,但国籍要求不太可能白纸黑字写入录取规则,因此构成直接歧视 (direct discrimination) 的可能性很小。然而,这种基于语言的区别对待很有可能构成间接歧视 (indirect discrimination)。间接歧视是指一项看似中立的措施不成比例地影响了某个国籍的学生。本案中,荷兰语班更容易进入而英语班却有配额,更有可能对来自其他成员国的学生产生负面影响,因为大多数讲荷兰语的学生都是荷兰国民。 阿大对这一政策的法律风险心知肚明,因为国际学生将因新政而受歧视。阿大向媒体强调,这只是“非常规措施”的试点,并没有得到官方批准,因为大学不允许按国籍选拔学生。[8] 然而,以“试点”或“非常规措施”之名为一项歧视性政策辩护从来不被接受。阿大必须在欧盟法律中为这些限制寻找合法性。

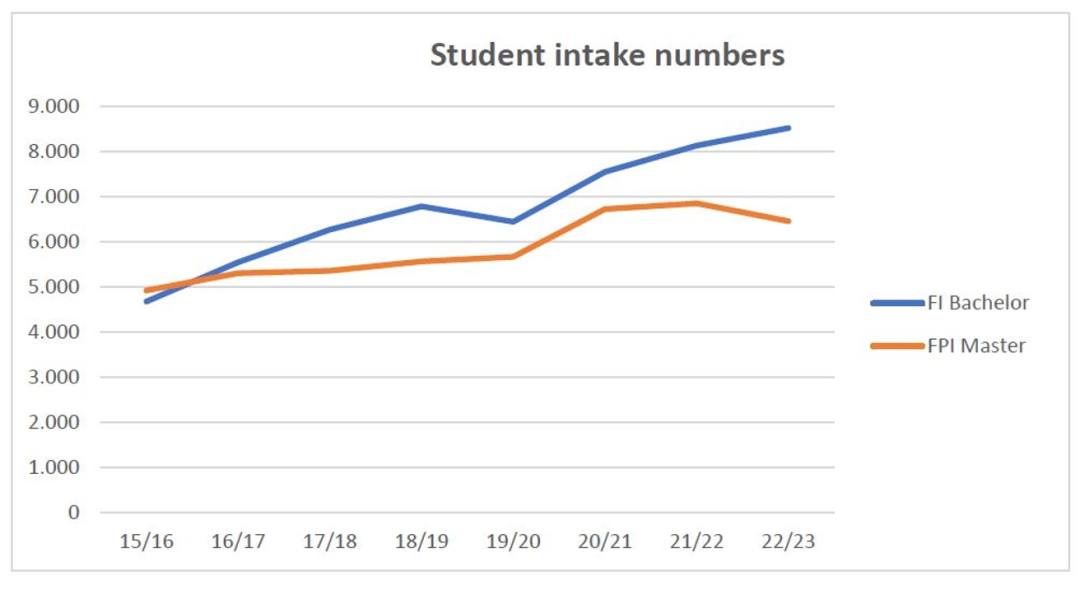

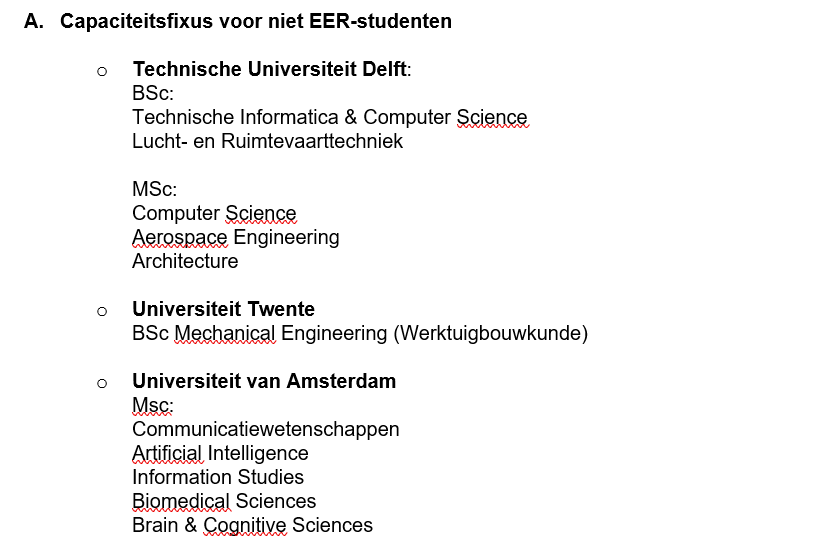

辩护理由与直接歧视不同,只要歧视性措施与合法追求的目标相称,阿大可以用与学生国籍无关的客观因素为间接歧视辩护。阿大的论点和判例提供了两个潜在的理由,但都不太可能说服法院。 教学能力不足2022 年,阿大的一年级国际本科生增长了 6.7%,而来自荷兰的大一新生仅增长了 3.4%。[9] 由于学生数急剧增加,阿大管理层抱怨学生宿舍严重短缺,校园空间不足,教职工的工作量也高得令人无法接受。这些问题都影响了高等教育的质量。[10] 阿大认为当务之急是迅速减少国际学生的数量,以缓解压力。  然而,在欧盟委员会诉奥地利 (Commission v. Austria) 一案中,欧盟最高法院明确表示不认可这些理由。法院认为,学生过多造成的结构、人员配备和财政问题并不是某个成员国独有的。许多成员国的高等教育系统都面临这些难题。[11] 换言之,如果法院接受这一理由,那么所有成员国都会声称自己的高等教育资源紧缺而限制国际学生入学,这将极大损害人员的自由流动。 阿大的这一论点也不太可能符合比例原则 (proportionality)。阿大已经有 numerus fixus 这项工具用以限制热门课程的最大学生数。只要荷兰学生和国际学生在选拔过程中被平等对待,numerus fixus 是合法的。阿大的心理学和政治学本科都获得了荷兰教育部的 numerus fixus 批准。[12] 在这种情况下,阿大没必要为国际学生设置额外的指标,这会不成比例地限制他们接受教育的机会。 公共卫生风险“国际学生挤占了荷兰学生的教育机会”的说辞不太可能得到欧盟最高法院的支持,但公共卫生领域可以成为例外。在 Bressol 案中,最高法院允许比利时限制国际学生涌入,以保护公众健康。否则,比利时将缺乏医护人员。虽然这一例外显然不适用于政治学,但它或能证明心理学的配额是合理的。[13] 阿大心理学本科的项目主任 Ingmar Visser 在 2021 年警告说,如果阿大不能迅速限制国际学生的数量,荷兰的卫生系统将陷入“麻烦”。这是因为培养足够多的会说荷兰语的心理医生对荷兰的公共卫生至关重要。[14] 不过,欧盟最高法院在 Bressol 案中规定了严格的证据标准,使得这一例外的范围极其狭窄。[15] 鉴于阿大的情况和 Bressol 案间的重大差异,这条减损不太可能成立,原因有三。 首先,阿大的试点只涉及一所大学的招生政策,而 Bressol 案涉及比利时的国家立法。14 所荷兰研究型大学中有 13 所提供心理学学士学位,其中许多大学只用荷兰语授课。[16] 因此荷兰学生大可选择在其他荷兰大学学习心理学,而不必在阿大与国际学生竞争。此外,与其他荷兰大学相比,阿大的心理学项目吸引了较多的国际学生,毕竟阿大心理学的学科国际排名在荷兰大学中最高。[17] 因此,大量国际学生在阿大学习心理学并不一定能证明荷兰高校不能为荷兰学生提供充足的心理学教育机会。 其次,Bressol 案中的情况有一点特殊,导致该案的判决不适用于阿大案。Bressol 案涉及学生从一个大国流入一个相邻的小国,且两国说同一种语言,如法国学生去比利时、德国学生去奥地利。在这种情况下,比利时无法依靠语言壁垒阻止法国学生涌入,且法国人口更多,只能向法院寻求豁免和救济。在 Bressol 案中,招生选拔后,法国学生仍占了比利时医学院 78-86% 的学习名额,且绝大多数学生在毕业后都回到了法国,令比利时全国陷入公卫危机。[18] 阿大的情况则大不相同,国际学生的占比远没有 Bressol 案那么夸张,也没有人口更多、同语言的邻国输出学生。最重要的是,虽然心理医生短缺在一定程度上是个问题,但荷兰远没有像比利时那样出现严重的“国家危机”。况且只要阿大愿意改革,回归荷兰语教学就能劝退大多数国际学生,而比利时或奥地利就没有这个条件,用母语授课也挡不住法国和德国学生前来报考。讲荷兰语的比利时学生确实在阿大学习,但他们的比例远远低于 Bressol 案中的法国学生占比。事实上,荷兰才是两国中人口较多的国家,去比利时留学的荷兰学生远多于来荷兰读书的比利时学生,尤其是医学专业。[19] 最后,心理医生的短缺和缺乏本科心理学教育机会之间的因果关系很难确立。目前荷兰心理医生短缺的局面主要源于政府对大学后的心理医生培训 (GZ-opleiding) 的补贴不足,而不是心理学毕业生的供应问题。希望成为持证心理医生的毕业生们不得不排队等待接受培训的机会。[20] 此外,心理医生的专业培训也向拥有教育和健康科学学位的候选人开放,而这些课程主要以荷兰语授课。缺乏因果关系意味着阿大的限招政策并不能实现其宣称的“保护公共卫生”的合法目标。[21] 其他进路纵使找不到合适的理由为录取配额辩护,阿大也可以提出其他方案限制国际学生流入。下文讨论了三种替代措施,皆不甚理想。 国际课堂van den Hoeven 和 der Wende 教授提出了一个名为“国际课堂” (international classroom) 的设想,他们认为这一方案既能限制荷兰大学的国际学生过多,又在法律上站得住脚。[22] 简而言之,这一计划要求大学在特定项目的招生选拔中不仅考察申请人的学术能力,也要衡量申请人的背景对学生群体多元化的贡献。比方说,大学可以规定,若某一项目采取“国际课堂”理念,则拥有相同国籍的学生不得超过学生总数的 50%。van den Hoeven 和 der Wende 教授认为这一规定服务于促进多元化的合法目标,且对荷兰学生和国际学生同样适用,并不构成歧视。[23] 这种手段杀敌一千自损八百,毕竟荷兰学生的比例也无法高于 50%。然而大学并非完全不可能考虑这种方案,因为在少数荷兰大学的本科项目中,德国学生的占比非常高,而这套方案几乎是为排挤德国学生量身打造的。试想在经过招生选拔后,有 70% 的德国学生和 30% 的荷兰学生被某一项目录取,还有许多荷兰学生在候补清单上。使用“国际课堂”规则后,20% 的德国学生被拒之门外,而荷兰学生得以填补这些空缺。 看起来效果不错,但这恰恰是这项政策的致命之处:那 20% 的德国学生正因为自己的国籍而无法入读,这构成无法辩驳的直接歧视。Grütters 教授认为无论怎么包装,按照国籍选拔学生都是非法的,因为结果平等不代表机会平等。[24] 这就好比宣称筛选后拥有金发和黑发的学生数量相等因此并非歧视,而忽视了按发色筛选学生本身就是歧视。[25] 如前文介绍招生政策所述,由于启用选拔程序必须有法律授权,van den Hoeven 和 der Wende 教授建议修改《高等教育与研究法》相关条款以实施这一设想。[26] 但欧盟法的至高效力意味着即使荷兰议会成功修法,这一违反欧盟法的条款仍然无效。因此,“国际课堂”的设想只是一条死胡同。 非欧洲经济区学生配额如果欧盟法规定了欧洲学生应享有平等待遇,而这一规定又是荷兰大学制定歧视性招生政策时不可逾越的障碍,那么限制非欧洲经济区学生 (non-EEA students) 入学就成为了荷兰大学在不改变项目设计的前提下减少国际学生数的最后手段。2022 年 6 月 30 日,荷兰大学协会宣布三所荷兰大学的 11 个项目有意对非欧洲经济区的学生实行配额限制,其中包括阿大的五个硕士课程。[27]

欧盟法的触角已经延伸到这一看似有希望的途径,特别是第 2016/801 号指令,亦称为《学生指令》(Students Directive)。《学生指令》涉及第三国国民 (third-country national, TCN) 在欧盟学习的权利,并规定非欧盟籍学生应享有怎样的平等待遇 (equal treatment)。[28] Grütters 教授和 Overmars 认为,《学生指令》禁止欧盟的高等教育机构根据学生的国籍选拔学生,而只能根据客观的学术标准做出录取决定,无论申请人拥有欧洲公民身份与否。[29] 然而,荷兰国务委员会 (Raad van State) 对该指令的解释似乎更为准确。国务委员会指出,尽管《学生指令》涵盖了有关平等待遇的规定,但指令中的平等待遇条款并不包含有关国籍的不平等对待的一般禁止 (general prohibition)。[30] 相关的国际法条款,如《欧洲人权公约》(ECHR) 第 14 条,也将是否接纳外国学生就读的自由裁量权留给了国家当局。[31] 因此,即使欧盟立法关注了第三国国民在欧盟的学习和研究,其对第三国国民受高等教育权的保护也远远低于对欧盟公民的保护 。第三国国民在荷兰大学受到各种形式的不平等对待屡见不鲜:比欧洲经济区学生高得多的学费、更高的 GPA 要求、额外的文件认证程序等等。因此,尽管目前荷兰的高等教育法规没有明确规定大学可以对非欧洲经济区学生实施配额,但欧盟法律不是阻碍。 截至 2023 年 1 月,尚无荷兰大学正式宣布将限制非欧洲经济区学生人数。这可能是因为来自欧盟以外的学生在热门项目中比例不大,而国际学生大多来自欧盟境内。因此,引入配额既不能减少多少国际学生,又严重损害了阿大的国际形象。此外,阿大可以通过增加机构学费 (institutional tuition fees) 的方式直接且合法地减少对非欧盟学生的吸引力。阿大已经在逐年提高机构学费,但一些程序上的限制依然令阿大难以快速地大幅提高学费。基于上述原因,尽管欧盟法律允许对非欧洲经济区学生实行配额,但这种方案并不是实现阿大目标的最佳选择。 拆分项目最后一种方案回到语言壁垒的出发点,考虑阿大是否能彻底将心理学和政治学本科的英语班和荷兰语班拆分为两个项目并分开招生。阿大本意就是想利用语言壁垒拒绝一部分国际学生,但正如上文的分析表明,在录取标准相同的同一项目内,因是否有能力参加荷兰语授课的班级而受到区别对待构成了间接歧视。拆分项目后,阿大自然可以为两个项目设置不同的录取程序,不构成歧视。 荷兰一些大学法学院开设的法律本科项目 (LLB) 就是极好的例子。例如,阿姆斯特丹自由大学 (VU)、格罗宁根大学 (RUG) 、蒂尔堡大学 (TIU)、内梅亨大学 (RU) 及马斯特里赫特大学 (UM) 的法律本科就分为荷兰语授课的项目 (Rechtsgeleerdheid) 及英语授课的项目 (名为 Law in Society, International and European Law, Global Law 和 European Law School 等)。[32] 这些英语项目与荷兰项目共享的课程非常少,通常不超过总学分的六分之一。不过法学的热门程度远不及心理学和政治学,上述法学专业皆没有 numerus fixus 授权,因此都没有选拔机制。但如果有朝一日荷兰法学教育供不应求,法学院理论上可以为荷兰语和英语项目设置不同的招生指标,这不会构成歧视。 对于阿大来说,拆分心理学和政治学本科颇具挑战。首先,阿大心理学系和政治学系的资源紧张,面对已经限招了的心理学和政治学本科的教学任务都捉襟见肘,难有余力再开设新项目和新课程。如果阿大按现有课程安排拆分心理学或政治学本科,那么新的项目将共享绝大部分课程,并不存在实质区别,极不可能通过认证和行政审批。荷兰法律规定大学开设新项目需要满足《高等教育与研究法》中列举的相关要求,并由荷兰-佛兰德认证组织 (NAVO) 进行认证。[33] 法学院开设的荷兰语和英语本科项目就有所不同——荷兰语项目教授荷兰法,而英语项目教授比较法。 实践表明,大学拆分项目难度很大,面临与阿大类似困境的莱顿大学 (LEI) 就难以拆分其心理学和政治学本科。与阿大一样,莱顿的心理学和政治学本科也颇为热门,并执行了 numerus fixus。同时,因为部分班级也用英语教学,莱顿的这两个项目吸引了不少外国学生申请。但与阿大不同,莱顿项目的荷兰语教学比重较大。例如,莱顿将英语授课的班级命名为“心理学国际本科” (International Bachelor in Psychology, IBP),而称荷兰语教学的班级为“心理学” (Psychologie)。鹿特丹伊拉斯姆斯大学 (EUR) 的心理学本科也采取了这样的区分。莱顿的政治学本科下设三个子专业:国际关系与国际组织、政治学和国际政治。类似地,只有国际关系与国际组织这一子专业使用英文授课,而剩下两个子专业用荷兰语授课。然而,上述项目虽然设有区别很大的子专业,但依然在行政层面和法律层面仍被视为一个项目并统筹招生。换言之,无论学生申请荷兰语班级还是英语班级,在选拔时都被放在同一个大池子里排名,荷兰学生占不到便宜。正如莱顿心理学本科招生选拔规定第 2 条所述:“[评估方案的] 基本原则是受过荷兰教育的申请人和国际申请人必须拥有平等的机会”。[34] 即使阿大顺利取得行政审批拆分项目,最后的挑战还是来自欧盟法。面对拆分后实质相同的两个项目,国际学生将面对虽然两个项目的主要教学语言都是英语,但不掌握荷兰语就只能申请英语项目的局面。这种情形与 Groener 案有一定相似性。在 Groener 案中,法院许可了爱尔兰要求教师应具备一定水平的爱尔兰盖尔语知识,即使荷兰籍老师 Groener 在爱尔兰申请的工作只涉及用英文教学。法院认为由于教师在保护濒危民族语言中发挥了重要作用,应当支持这种促进本国官方语言发展的政策,只要这种措施是非歧视性的且符合比例原则。[35] 然而,Groener 案的推理难以应用到阿大招生案中,因为学生不具备老师的地位 (position of authority),并没有传承民族语言的义务,且有时语言政策的目的与学生学习的目标无关。[36] 例如,要求计划在荷兰执业的心理学学生掌握荷兰语才能入学一般是合法的。但是,要求那些只是想学习心理学,又无意成为心理咨询师,或者计划在荷兰以外执业的学生,也必须掌握荷兰语才能入学,就很可能违反欧盟法。因为荷兰语项目本质上用英语授课,国际学生申请不了荷兰语项目就只得去申请录取机会更小的英语项目,受到了不平等对待。 总而言之,只有阿大在实质上将心理学和政治学本科拆分为教学内容差异足够大的英语项目与荷兰语项目,并获得教育主管部门的认可,才能在法律上站住脚。否则,无论怎么包装,只要法院认定招生政策本质上具有歧视性又没有合法的辩护理由,阿大的计划就无法实现。 国际化:无路可退阿大在试图给国际化进程踩刹车时发现自己深陷欧盟法的泥潭。本文的分析表明,阿大缺乏合法的“中间道路”,在限制国际学生的数量的同时又不完全关上大门。与许多荷兰大学一样,阿大通过提供英语授课的项目拥抱国际化,并受益于多元的国际人才。经过几十年的国际化发展,阿大不可能走回只用荷兰语教学的老路,虽然这能合法地排斥国际学生。阿大有许多优秀的外国讲师,他们并不会说荷兰语。许多荷兰学生也乐于参加英语授课的项目。正如阿大发言人所说:“停止英语授课是一种耻辱。”[37] 有欧盟法保驾护航,国际生们不必担心报考阿大时受到不公平对待。欧盟最高法院不止一次向成员国敲响警钟:平等接受高等教育的原则是学生自由流动的根本。任何侵犯这一原则的企图都会被法院抓住并严格审查。保障学生的自由流动有助于建立一个更加紧密的联盟,这是法院的宪制任务。[38] 一旦欧盟条约发动了教育一体化的引擎,法院就不会踩下刹车。选择国际化的大学必须继续前进,阿大也如此。

参考资料Patricia Veldhuis and Frederiek Weeda, ‘UvA: Minder Buitenlandse Studenten Toelaten’ NRC (19 May 2022). [2]Tweede Kamer, ‘Vragenuur’, Handeling 2021-2022, nr. 104 item 3. [3]例如,荷兰议会立法议程上的《语言和无障碍法》(Wet taal en toegankelijkheid, WTT) 就包含了许多限制国际学生流入的条款。现行荷兰法律不允许大学为不同子专业设置不同的招生规则,这就禁止大学分别招收申请同一大专业下荷兰语班和英语班的学生。 [4]European Commission, Your Rights as a Mobile Student (2011), 2.1. [5]TFEU, art 20-21, 165. [6]Case C-43/75, Defrenne II [1976] ECLI:EU:C:1976:56, para 39. [7]Directive 2004/38, art 24. [8]Raounak Khaddari, ‘UvA Kan de Groei van Internationale Studenten Niet Meer Aan: ‘Het Nekt Ons’’ Het Parool (4 November 2021). [9]UvA, ‘Intake of New Students Increases at Bachelor’s Level and Decreases at Master’s Level’ (10 November 2022). [10]UvA, ‘Intake Numbers for Bachelor’s and Master’s Students Increase Again’ (4 November 2021). [11]Case C-147/03, Commission v. Republic of Austria [2005] ECLI:EU:C:2005:427, paras 50, 62. [12]UvA, ‘Applying for a Selective Bachelor’s Programme’. [13]Case C-73/08, Bressol [2010] ECLI:EU:C:2010:181, para 82. [14]Raounak Khaddari, ‘UvA Worstelt Met Internationale Studenten: ‘Nederlandse Gezondheidszorg Komt Zo in de Knel’’ Het Parool (5 November 2021). [15]Alexander Hoogenboom, ‘Legal Framework for Student Mobility in the European Union’, Balancing Student Mobility Rights and National Higher Education Autonomy in the European Union (Brill 2017) 120. [16]Studiekeuze123, ‘Psychologie WO Bachelor’. [17]UvA, ‘UvA Social & Behavioural Sciences 7 Times in Top 20 QS Rankings by Subject’ (7 April 2022). [18]AP van der Mei, ‘Free Movement of Persons and Education: Reflections on Bressol and Pending Dutch Cases’ (25 November 2010). [19]NOS, ‘Vlaanderen wil Nederlandse Studenten Weren: ‘Geen Meerwaarde’’ (5 October 2019). [20]NOS, ‘Lange Wachtlijsten Voor Psychologen ‘Veelkoppig Monster’’ (28 November 2022); Rinke van den Brink, ‘Tekort aan Behandelaren Veroorzaakt Naast Wachtlijsten Ook Patiëntenstop in Ggz’ NOS (3 August 2021). [21]vLOGO, ‘LOGO-Verklaring’. [22]Anton van den Hoeven and Marijk van der Wende, ‘Internationalisering en de grenzen van succes’ [2018] ScienceGuide. [23]Ibid. [24]Carolus Grütters, ‘Eigen Studenten Eerst’ [2018] ScienceGuide. [25]Ibid. [26]Anton van den Hoeven and Marijk van der Wende, ‘Internationalisering en de grenzen van succes’ [2018] ScienceGuide. [27]Universiteiten van Nederland, ‘Inmiddels Hebben 24 Opleidingen van 7 Universiteiten ...’ (Twitter, 30 June 2022). [28]Directive 2016/801, art 22. [29]Carolus Grütters, ‘Eigen Studenten Eerst’ [2018] ScienceGuide; Arno Overmars, ‘Directive 2016/801 in the Netherlands: Policy and Challenges for International Students in Higher Education’, The Students & Researchers Directive 90. [30]Raad van State, ‘Voorlichting over de Capaciteitsnorm in de Wet Taal en Toegankelijkheid’ (2020) W05.20.0046/I/Vo, para 6. [31]Ibid. [32]DUO, ‘Het Centraal Register Opleidingen Hoger Onderwijs (CROHO)’ (2023). [33]Wet op het Hoger onderwijs en Wetenschappelijk onderzoek [2023], art 5.7. [34]Universiteit Leiden, ‘Selection & Placement Regulations of Leiden University Bachelor’s Programme in Psychology 2023-2024’ (2022), art 2. [35]Case C-379/87, Groener [1989] ECLI:EU:C:1989:599, paras 20, 21. [36]Alexander Hoogenboom, ‘Legal Framework for Student Mobility in the European Union’, Balancing Student Mobility Rights and National Higher Education Autonomy in the European Union (Brill 2017) 141. [37]Martijn van Delft and Afran Groenewoud, ‘UvA Wil Instroom Buitenlandse Studenten bij Populaire Studies Beperken’ NU.nl (5 September 2022). [38]Alexander Hoogenboom, ‘Legal Framework for Student Mobility in the European Union’, Balancing Student Mobility Rights and National Higher Education Autonomy in the European Union (Brill 2017) 117, 136. |